判例・事例紹介

産業保健

1.企業経営と産業保健・安全衛生

目まぐるしく社会・経済が変化し、働き方も変わる中で、働く人の心身の健康を維持しながら、その力を発揮してもらうことが、企業経営上も重要になっています。

また、産業保健と「健康経営」(注¹)を実践することは、労災を予防し、職場の様々な紛争を予防することにもつながります。

私たちは、企業で発生する様々な産業保健の課題解決に取り組んでいます。

(注¹)健康経営:従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えの下、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に取り組むこと。(厚労省HP「『「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン』を公表します」より)

人的資本経営(人材を「資本」と考え、その価値を最大限に引き出す経営)と共通した考え方といってよいでしょう。

2.産業保健の課題と私たちの提供させていただく法的サービス

私たちは、以下のような産業保健に関する法的サービスを提供させていただきます。

⑴ 職場のメンタルヘルス対策

ア ハラスメント予防と個別対応・紛争解決

イ メンタル不調社員の発生予防と個別対応・紛争解決

⑵ 障害や疾病を抱えながら働く労働者に対する適切な労務管理のサポートと紛争解決

⑶ 労働時間(残業)対策

⑷ 副業・兼業への対応

⑸ フリーランス(雇用類似の働き方)への対応

⑹ 日常的な産業保健活動のサポートと個別対応・紛争解決

⑴職場のメンタルヘルス対策

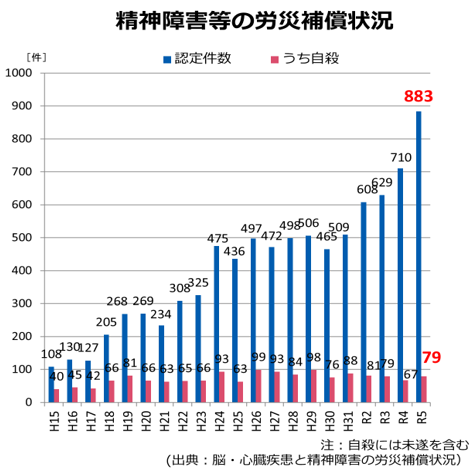

メンタルヘルスに課題を抱える社員が増加しています。それに伴い、メンタル不調社員に対する労務管理上の問題や休復職をめぐる紛争、精神障害の労災認定(注²)と損害賠償請求事件が近年急増しています。

私たちは、こうしたメンタル不調社員の発生を予防するとともに、社員がメンタル不調になった場合に適切に対応する以下のようなサービスを提供させていただきます。

(注²)近年、精神障害等の労災認定件数は急増し、令和5年度に過去最高となっています。

ア 職場のハラスメント(注³)対策と紛争解決

精神障害による労災の原因となった出来事のうち、ハラスメント(パワハラ、セクハラ、カスハラ)が4割以上を占めています。労災の判断基準にパワハラの6類型が明示されたことから、パワハラを原因とする労災の認定件数が一層増加することが予想されます。精神障害による労災を予防するためには、ハラスメント対策が重要になっています。

私たちは、以下のようなハラスメント対策を提供させていただきます。

《予防》

・ハラスメント研修による予防

ハラスメントに関する法律・指針、裁判例、労災事例、紛争事例から学ぶハラスメント対策等

・ハラスメントの社外相談窓口

・ハラスメントに関する規程の整備

・ハラスメントの再発防止策

《個別対応・紛争解決》

・ハラスメント事案に対する個別対応による紛争解決(事件解決のための助言、示談交渉、訴訟対応等)

(注³)パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント、カスタマーハラスメント等あらゆるハラスメント問題に対応いたします。

イ メンタルヘルス不調社員の発生予防と紛争解決

精神障害による労災の原因には、上記ハラスメントとともに、仕事の量、質の大きな変化や長時間労働、連続勤務、職場の支援体制、業務に関連する事故の体験等、職場環境に原因があるものが多くみられます。

また、50~60%の労働者が仕事や職業生活に関する強いストレスを感じているとされており(厚労省 令和3年度労働安全衛生調査(実態調査))、メンタル不調により休業又は退職した労働者がいる事業場は13.5%を占めています(令和5年度労働安全衛生調査)。

更に、メンタル不調で休職をしている社員の復職を認めるべきか、復職を認める場合でも、配慮すべき内容、復職時の労働条件、待遇等について紛争になる事例が多く発生しています。

私たちは、以下のような職場のメンタルヘルス対策のサポートさせていただきます。

《予防》

・メンタルヘルス研修

メンタルヘルスに関する法律・指針、裁判例、労災事例、紛争事例から学ぶメンタルヘルス対策等

・職場環境改善の取組支援

・メンタル不調の再発防止策

《個別対応・紛争解決》

〇メンタル不調社員の休職、復職、労災申請、損害賠償請求等に対する個別対応(対応の助言、示談交渉、労基署対応、訴訟対応等)

ア)休職、復職に対する対応

メンタル不調で本来の業務を遂行できない状態になった場合は、休職させて療養に専念してもらうことになります。休職が期間満了するまでに業務を遂行できる健康状態に回復した場合には復職をさせ、回復していない場合には自然退職又は解雇の手続をとることとなります。

しかし、主治医の診断書が復職可能とされていていても、復職できる状態まで健康が回復しているのか疑問がある事例があり、復職の可否をめぐり紛争になる例が増えています。

また、復職をさせる場合でも、医師から就業上の配慮を求められる場合もあり、その場合は配慮事項を考慮しながら、職場の実情を踏まえた段階的な復職をさせることが求められます。障害者雇用促進法上の精神障害(発達障害を含む)を有する労働者については、事業主には合理的な配慮措置を講じる義務があるとされていること(同法36条の3)に注意する必要があります。

更に、復職をさせる場合に、従前とは異なる業務を担当させる場合には、賃金その他の労働条件を変更する必要が生じますが、それを適法に行うための就業規則の規定の整備などを行っておく必要があります。

イ)労災申請、損害賠償請求等に対する対応

このほか、メンタル不調の原因が業務にあるとして労災申請がされる場合がありますが、その場合は労基署長による労災認定がされると療養補償給付が終了して30日が経過するまでの間は、解雇や自然退職措置をすることができなくなります。また、労災認定がされたときは、損害賠償請求の紛争になることも少なくありません。そもそも労災とされることに疑問がある例もあり、労災申請に対しては、労基署に適切な情報提供を行い、判断をしてもらう必要があります。

ウ)このように、メンタル不調社員の休職・復職、雇用管理、労災申請に対しては、法律、行政の指針、裁判例を踏まえた適切な対応が必要です。私たちは、そのサポートをさせていただくとともに、紛争が発生した場合には、代理人として妥当な解決を目指します。

⑵ 障害や疾病を抱えながら働く労働者に対する適切な労務管理のサポート(仕事と治療・障害の両立支援)と紛争解決

ア 治療(障害)と仕事の両立

何らかの疾患で通院している労働者の割合は、36.8%(平成31年)(厚労省「国民生活基礎調査」)を占めていますが、労働者が私傷病になった場合の労働者の適正配置や雇用管理のありかたでお悩みの経営者の方は多いと思います。

私たちは、障害を有する労働者に対する合理的配慮や労務管理のありかたについてサポートをさせていただきます。

また、疾病や障害の内容に応じて、カウンセラーや保健師等の産業保健職、医学的な観点からのサポートが必要な場合は産業医の方々と連携をして適切な対応を目指します。

イ 職場不適応が顕著でトラブルが頻発する事例

一方、職場で度々ほかの労働者と衝突し、職場に適応できない労働者の中にメンタルの疾病や障害(疾病性)が疑われる例が見られます。そのような労働者については、合理的配慮の提供や場合によっては医師の受診勧奨を検討すべき場合もありますが、他方で他罰的で攻撃的な言動を繰り返し、業務に支障が生じているような場合(事例性が顕著)には、毅然と労務管理上の対応(厳重注意、懲戒処分等)をしなければならない場合もあります。

後者のような事例性が顕著な場合と疾病性が疑われる場合の対応は、適切に切り分けて対応することが求められ、その対応を誤ると、ハラスメントや不当解雇の責任を問われてしまうことになります(諭旨解雇が無効とされた事件として、日本ヒューレット・パッカード事件 最高裁平成24年4月27日判決)。

上記のような事例の見極めは簡単ではありませんが、私たちは、その支援と発生した紛争の妥当な解決を目指します。

⑶ 労働時間(残業)対策

長時間労働は、依然として、過労死、過労自殺の重要な原因となっています。労災認定、労災民事損害賠償請求の事例では、ハラスメントなどの要因に長時間労働が重なって精神障害を発症している例が多数を占めています。

適切な時間管理により、こうした長時間労働をできる限り減らすとともに、健康障害を発症しないための方策、新たな労基法改正への対応のサポートをさせていただきます。

また、発生した紛争の妥当な解決を目指します。

《予防》

・労働時間に関する法律、裁判例(過労死・過労自殺事件、損害賠償請求、残業代請求等)、長時間過重労働が原因の労災事例、紛争事例から学ぶ労働時間対策等

・適切な労働時間管理、適切な労働時間制度(新しいフレックスタイム制(注⁴)、変形労働時間制等)の導入の助言と制度設計、連続13日を超える連続労働の禁止等に対応する就業規則・賃金規程等の作成等

・長時間労働による健康障害を予防するための対策

適切な36協定、医師の面接指導の実施等

・「労働からのオフ」の確保(勤務間インターバル、つながらない権利への配慮等)

・新たな労基法等改正への対応

(注⁴)フレックスタイム適用日とコアデイ(通常勤務日)を混在させる制度

《個別事件の解決》

・労災申請、損害賠償請求、残業代請求等に対する個別対応(対応の助言、示談交渉、労基署対応、訴訟対応等)による紛争解決

⑷ 副業・兼業への対応

ア 労働時間の管理

厚労省の労働基準関係法制研究会によると、割増賃金の計算については、本業と副業・兼業先の労働時間を通算しないことが予定されています(同一使用者の場合は除く)。

ただし、健康確保のための労働時間通算は維持するとされており、そのための適切な対応が必要です。(本業の事業者が副業先の労働時間を把握するために、労働者に副業先の労働時間を申告させること等が検討されると思われます。)

イ 副業・兼業の促進と労災認定基準の改訂

既に認定基準が改訂され、本業と副業・兼業先の心理的負荷、労働時間を総合評価することとされました。令和6年12月時点で、総合評価による認定事例は、合計17件、うち脳心臓疾患4件、精神障害1件とされています。

副業・兼業先の労働時間を把握していない例や実態は労働であるにもかかわらず業務委託の形をとっている例が指摘されており、労災事故が発生したときには、問題とならざるを得ません。

労働契約、業務委託契約のいずれにするのが適切かなど、副業・兼業を認める場合の適切な対応と制度設計をサポートさせていただきます。

⑸フリーランス(雇用類似の働き方)への対応

フリーランス(特定受託事業者)についても、以下のような法律、ガイドライン、裁判例による健康と安全の確保が図られています。

ア フリーランス法、健康管理ガイドライン

建設アスベスト訴訟最高裁判決を契機に労働安全衛生規則が改正されました(危険有害作業を請け負う一人親方、あるいは同じ作業場所にいる一人親方についても保護措置等)。

また、令和6年11月にフリーランス法が施行され、フリーランスとの取引の適正化のために、下請法に準じた規制が導入されるとともに、フリーランスの就業環境の整備のために、業務委託者にハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられました。

更に、「個人事業者等の健康管理ガイドライン」が策定され、発注者の個人事業者等に対する長時間就業にならない配慮(週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期 の適正化を図る、発注内容の頻繁な変更を抑制、発注の平準化、発注内容の明確化など発注方法の改善を図る等)、ハラスメント等によるメンタル不調対策、健康診断受診費用の配慮(請負金額への上乗せ等)、安全で衛生的な作業環境の確保等が定められています。

また、フリーランスが労災の特別加入の対象にされました。

加えて、近年は安全配慮義務を業務委託先に拡張する裁判例の傾向が見られます(雇用類似の関係がある場合、一定の指揮監督関係がある場合に安全配慮義務を拡張する等)。

イ フリーランスと労働者の区別

フリーランスの中には、実態は労働者であるにもかかわらず、業務委託の契約を締結して就業している方がいますが、そのような場合は労働基準法、労働安全衛生法等の労働法が適用されることになります。また、実態が労働者ではない場合でも、その取引についてはフリーランス法とともに、独占禁止法や下請法が適用される場合があり、注意が必要です。

私たちは、そうした問題が生じないように、適切にアドバイス、サポートをさせていただくとともに、紛争が発生した場合には、適切な解決のために対応させていただきます。

⑹ 日常的な産業保健活動(健康確保措置・安全配慮義務の履行)のサポートと個別対応・紛争解決

事業者が安全配慮義務を履行し、労働者の健康を確保するためには、日常的な産業保健活動を実施することが重要です。私たちは、以下のようなサポートをさせていただきます。

《予防》

・労基署の監督指導例、裁判例、交渉による解決事例を見ると、健康の保持増進措置(健康診断、医師の意見聴取、適切な事後措置の実施、長時間労働者や高ストレス者に対する医師の面接指導等)を適正に実施しておれば、死亡事故は防げた可能性があり、紛争にはならなかっただろうという事例があります。

健康診断をはじめ、裁判例や紛争事例、相談事例を参考に、日常の産業保健活動をするうえで注意すべき重要なポイントをご説明します。

《個別紛争の解決》

・安全配慮義務違反による損害賠償請求など紛争化した場合の適正な解決及び再発防止を図ります。

以上